メック機体解説

二足方向人型メックは、規格化され共通した内部フレームを持っており、あらゆる環境に対応できるようになっている。この共通フレームがあるからこそ異なるサイズや異形のメックが登場しない理由になっており、また各陣営での運用での運用に違いが出ていない結果になっている。フレームに肉付けされる形でモジュール化された各パーツが換装できるようになっており、旧時代には積載する装甲量によって軽量級(1L級)、中量級(2M)、重量級(3L)というクラスに分けられていた。

フレーム内腹部には反応炉「リアクターコア」を搭載し、メックを動かす動力源となっている。リアクターコア自身も交換品となっているほど規格化は進んでおり、作戦に適したリアクターコアの適用が作戦効率を左右する。コアの積載サイズの関係でコクピットは背面頸部へと移されており、機体損傷時には脱出ポッドとして作用し、背後上空へ大きく排出される。脱出機構の関係では背面装甲は弱点となっており、メック背面からの攻撃はコンカッションを受けやすい。

メックの全身を形成する各パーツのハードポイントにサブシステムと呼ばれる規格モジュールを搭載・交換することができる。コスト削減の量産型(コモン)では生産重視のため直接溶接され取り外し不可のものもあるが、アンコモンやレアと呼ばれる高品質のパーツについては基本的にサブシステムを交換することができ、戦況に対応できる柔軟な運用が可能。

アロー(Arrow)

アロー1L

アロー2M

アロー3H

JNI グループが製造する「アロー」シリーズは、整備の容易さとコストパフォーマンスの高い大量生産に最適化された汎用性の高い製品ライン。

| 機体名 | 重量 | 速度 | ブースト | 放熱性 |

|---|---|---|---|---|

| アロー | 22 | 5 | 12 | 7 |

JNI グループは旧大戦中に立ち上げられた企業で、機体外観の特徴でいえば、よく言えばロボットらしい、悪く言えば古臭い、昔ながらのプロダクトデザインとなっている。現在もデザインの美学は変わらず、線とブロックで構成されるような保守的なデザインが使われている。

大戦前に生産された作業用メックを強化したもののため、戦闘メックとしての機能は低く、

「アロー」シリーズは、その汎用性から多種多様なバリエーションの派生があり、軽量クラスから重量クラスまで網羅し、様々な戦場で活躍している。

基本装甲にバリア機能を実装しており、散弾系の威力の弱い攻撃ならダメージ無しに通過しカウンター攻撃できる戦術がある。逆にいえばバリアを貫通してくる攻撃に弱く、特にバルカンなどの重火器と対峙した際に相性が悪い。背面のブースターと腕部の装甲の強化にとどまっている。

アロー1L型は軽量で推力が高く、機体特性として高速ダッシュ移動による戦闘を得意としている。しかしブースターを増設できるスロットがないため、推力に限界がある。

アロー2M型はバランスが良く、様々なビルドに対応できる汎用性が魅力。カスタマイズで好みのスペックにもし易い。

アロー3H型は重装型で、高火力と高機動を実現している。反面、放熱性に関する問題をクリアできるビルドが無く、連続稼働が難しい機体となっている。雨天や寒冷地など熱を気にしない環境下での運用では問題ないところだが。

ノックス(Knox)

ノックス1L

ノックス2M

ノックス3H

| 機体名 | 重量 | 速度 | ブースト | 放熱性 |

|---|---|---|---|---|

| ノックス | 18 | 7 | 12 | 8 |

JNI グループが製造する「ノックス」シリーズは、整備性と量産性を最適化した汎用性の高い二足歩行人型メックである。

ライバル機である「アロー」シリーズと比較すると駆動面では遜色ないが、技術面で大きく差を開けられており、古臭いシステムのためにバリア装甲を実装することができていない。しかし余分な機能を排除した物理的信頼性の高いベーシックな機体としてベテランパイロットを中心に人気が高い。

作業用メックを改良したもので戦闘メックとしての能力は低い。しかし高品質のパーツを使用した軍用ノックスは各地で活躍を見せている。

ノックス1L型は特に重量のカスタマイズに優れており、軽プレートを使用した超軽量クラスのビルド、重装甲にしたビルドと両極端のビルドができるのが特徴。砲台型としても一撃離脱型の戦術でも活躍できる機体となっている。各ハードポイントに防御モジュールをマウントできるため、ライト級メックの中でも防御力に振った構成にすることが可能。スラスター系の機体に不向き。

ノックス2M型は脚部のハードポイントにスラスターを増設でき、スピードを活かした戦術を得意とする。エース用に調整された高機動型は腕部に機動モジュールを搭載することができる。フランカーとして臨機応変に対応したい人向け。腕部の装甲を追加したモデルはディフェンダーにも人気がある。

ノックス3H型は高火力タイプで、フェイス装甲の形状でパイロットに人気が無いものの、攻撃面に特化したカスタマイズが魅力的なため、命知らずのアタッカー達に人気の機体。射程を伸ばしたり弾道を収束させたり連射性能を上げたりと、武器をアシストするサブシステムの搭載が可能なため、攻撃力の高いビルドが多い。

ハコブ(Hakobu)

侵略軍の補給部隊が主に使用している、兵站輸送に特化した特殊な軽メック。

メック基本フレームに簡単な外装を貼り付けただけで、メンテナンスのしやすさから繰り返しの長距離稼働に評価が高く、現地でのパーツ交換などで簡単に修理できるのが魅力。元々は貨物輸送用に開発されたものだが、訓練用や新兵の搭乗機としても高いパフォーマンスを出せるため、軍事用としても重宝されている。

機体名「ハコブ」は砂漠の民の響きにも聞こえるが、東洋の島国の言葉から取られている。メーカーである JNI は同様のコンセプトの機体を開発する傾向があり、このメックも軽量級でスピードに特化されている。

放熱性を向上させるため、外装を簡略化したバリエーションがあり、代わりに耐久性を犠牲にしている。

一撃離脱の偵察機に有効な仕様となっている。

また、3F軍では高い放熱性能を活かした超重ビーム砲を装備した狙撃型も戦場で確認されている。エース用のカスタム機は脚部にジェネレーターを増設しており、移動力と攻撃力を併せ持っている。

このタイプはソーラーバーストなどの発熱の高いビーム砲を運用するため現地で投入されたものらしく、高所から街を焼き尽くす脅威を敵にもたらすが、ハコブ自体の装甲の薄さもあり長距離から撃墜されることもあるようだ。

両腕に機動モジュールを付けられる数少ないメックのため、ジャンプ力において他メックを凌駕する。

エルブルス(Elbrus)

作業用重機を原点とする、初期の量産型メック。20年ほど前に生産終了となっていた機体だが、現在でも鉱山や伐採、建設などの民間業務で現役で使用されている。整備が非常に簡単で、信頼性の高い製品として評価されている。

| 機体名 | 重量 | 速度 | ブースト | 放熱性 |

|---|---|---|---|---|

| エルブルス | 25 | 4 | 12 | 7 |

老舗メーカーから長く販売され市場で愛された名機で、中量級というクラスもあり平均的なスペックを持つ特徴の無い機体。汎用性が高いため、様々なビルドができるともいえる。

大きな弱点らしい部分は無いが、古めかしい設計のため機体が重く、サブシステムによる拡張が必須になっている。サブシステムをフル搭載した強化型エルブルスは、数あるメックの中で弱点が唯一無いオールラウンドな性能のメックとなっている。

ツバサ(Tsubasa)

ステルス性エネルギー装備に特化した技術を持つ AIVA が製造する軽量級メック。独特な形状と構造、高度な設計による軽量化から高い機動性を実現し、高速移動で敵のセンサーに機体が補足されにくくする工夫がなされている。

| 機体名 | 重量 | 速度 | ブースト | 放熱性 |

|---|---|---|---|---|

| ツバサ | 21 | 6 | 12 | 9 |

高速機動型メックで物理的な積層装甲を外し最新鋭のバリア装甲で羽毛のように機体を覆うことで防御力を維持しつつ軽量化を実現している。バリアを形成するためのエネルギー源となる液体リペアの消費が多いことが難。各所のエアインテークから空気を取り入れる冷却装置により高い冷却性能を誇る。

駆動系に斬新な機構を採用しており二脚による高速地上走行での戦闘可能だが、複雑な構造のため自損・障害による機体トラブルも多い。特に独自の姿勢制御プロトコルを持つため他のメックと部品の共有ができず、現存機体の中でブースターの増設ができない唯一のメックとなっている。

独自規格が多くパーツも複雑な高級機のため、戦場に投入されている機体数は少ない。

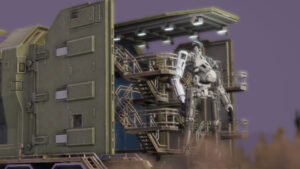

アスガルド(Asgard)

侵略軍が正式採用している標準的な重装甲メック。最新のバリア装甲を搭載していないため、現代の基準からするとやや時代遅れで、防御性能も平均以下である。良い点としては、現場での整備が容易なことだ。

| 機体名 | 重量 | 速度 | ブースト | 放熱性 |

|---|---|---|---|---|

| アスガルド | 30 | 4 | 12 | 7 |

中距離以上での砲撃ユニットとして使われることが多く、重装甲に高火力の装備をさせるビルドが一般的。装甲の内側に熱がこもりやすく、冷却機構を向上させるためのパーツの有無が戦況を左右している。

ヘビー級メックの中でも最前線まで出るスピードがある機体で、盾を持たせたタンクとしても優秀。

ただし防御モジュールが無いため撃たれ弱い。後期型では腕部に防御モジュールを組み込むことができるように改良されている。

ヘルゲ(Helge)

JNI グループが製造した「ヘルゲ」は、傭兵部隊や企業のSP部隊で広く使用されている重装甲型メックである。その高度な複合構造のパーツは修理を複雑にするが、平均よりも高い防御性能を発揮する。

| 機体名 | 重量 | 速度 | ブースト | 放熱性 |

|---|---|---|---|---|

| ヘルゲ | 29 | 4 | 12 | 6 |

ヘビー級メックながらカスタマイズにより高速突撃型へのビルドも可能。特にブースターを増設したビルドでは爆発的な前進力による踏破力は魅力。

熱対策への配慮が少ない機体であり、連続攻撃の戦術は合わないユニットでもある。

戦局に遅れて設計されているためノウハウの蓄積で最適化されており、戦局に合わせたモジュールの選択ができるが、極端に偏ったバランスにできないという不満もできる機体。

ベイン(Bein)

侵略軍が実験段階で戦場に投入している試作機。総合的な性能は市販のミドルクラスの機体と同等だが、互換性のあるパーツが少ないため、現場での修理が複雑になることが多い。

熱伝導率の高い外部装甲素材を使用し、最高の冷却機能を使った連続攻撃を得意としている。

装甲板の増減によるカスタマイズが現地改修の基本だが、実機として戦場で使用されるより、各パーツに分解されて熱対策装備として他機体に流用されることの方が多い。

軍仕様のため、機体各部のハードポイントは武器管制に特化しており、多様な武装を装備できる戦闘用メックとなっている。軍内の運用効率のためパーツが規格統一されており、増加スラスターや増加装甲などが許可されず改造余地が無い機体である。

ビダール(Vidar)

タイセツ工業で少数が限定生産されたラインアップの一部。特殊な形状を採用することで、弾丸の軌道を逸らすことに有利であると同時に、敵のセンサーに感知されにくくする技術を実現している。特殊装備やパーツが多いため修理が難しく、実戦ではほとんど見られない。

すべてのパーツが独自形式のため、他メックとの規格が合わず腕部以外に武装増設用のハードポイントが無い。そのため追加モジュールの恩恵が受けられず戦局に応じた対応ができない特殊仕様となっている。

腕部マニピュレーターのみ開発が終わらず実戦投入されたため、装甲が現地改修可能な仕様となっている。

戦場に数台投入されている最新型では脚部装甲を改良し防御力を高めたものも存在している。

仕様上、武装を強化搭載する余力が無いため、ディフェンダーがよく搭乗している。

ブラックバード(Blackbird)

タイセツ工業が開発した試作機。部分的なパーツが数点確認されているのみで、組み上がった機体が存在するかは不明である。OSレベルで火器管制システムソフトウェアが最適化されておらず、近距離戦闘に問題を抱えている。

ヘビークラスに肉薄する装甲と機体バランスを両立するメックとなっているが、攻撃面と起動面において機体をコントロールするOSの性能が追い付いていないため、ハード面を活かす性能が活かしきれていない。

試作機として高性能メックを目指して開発されたようだが、実際には平均的なスペックしか実現できておらず特徴の無い凡庸な機体となっている。機体コンセプトも分かりにくくなっており、どのような運用を目的としていたのか謎も多い。脚部の形状から一部の軍事マニアから可変機構の実験機ではないのかと噂されていたが、そのような機構は無い。

機体表面にカモフラージュ迷彩が浮かび上がる特殊な装甲を使用している。