武器の数値について

出撃前画面

- 装甲:中クラス、重クラス、のようにクラスで分かれています。アイコン内の横線の数でイメージできます。横線が上下に重なっている数が違うので、ここを見れば素早く認識できます。基本はメックフレームの「ミディアム」「ヘビー」などの各パーツ構成による。例外としてシールドを装備すると必ずヘビークラスになる。

- 移動速度:機体の移動速度で、フレーム各パーツの「重量」と「出力(パワー)」との関係で決まる。移動速度が速ければ移動目的に素早く到達できる等の利点がある。アイコンの矢印の横線の数でイメージできます。

- メイン武装、サブ武装:ここに各メックの装備がアイコン表示されているため出撃前に簡単に確認できる。それぞれの武器タイプのアイコンが表示され、装備しない場合は単線(マイナス線)が表示されています。

左側がメイン武器(プライマリ・ウェポン)、右側がサブ武器(セカンダリ・ウェポン)です。

スナイパーライフルの両手持ちについて

メックの左腕武装を外し片手(サブ武器)を空けることで、なんとなく攻撃照準精度が上がる予感がするが表面上のパラメータには影響がないようにみえる。

出撃時に「武装が足りていない」というアラートが出ることからフル装備の出撃が推奨されているっぽいです。

ただし武装の重量で移動スピードに変化が出るため移動を急ぐようなマップでは「サブ武器無し」の選択肢があるのかもしれない。

ヘビー武器

片手と両手でパラメータが変わる武器は無いのですが、シールドが持てない武器というのは存在します。ヘビーウェポンに分類されるもので、その超重量のために片腕だけではフレームの剛性が足りずに保持できないため、携行しての操作には両腕を使って行う必要があります。ただし、左手サブ武器が使えないわけではなく、機体出力が許す限り腰のマウントに携帯しての出撃が可能、戦場での使用も可能です。唯一の規制がシールドを持てないというところになります。

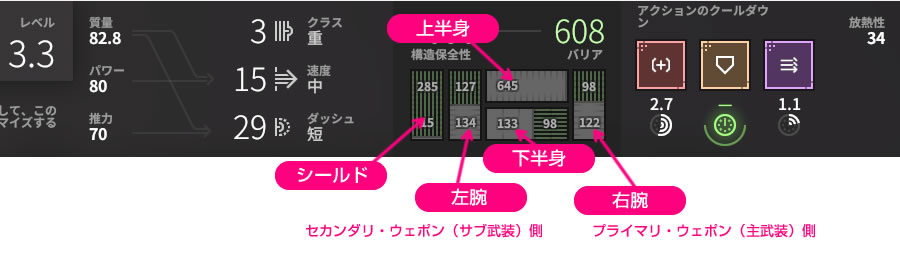

格納庫画面

構造は装甲の強さと厚さ。いわゆる機体のHPで、攻撃を受けるとゴリゴリ削られていく。右腕が破壊された場合は右腕に装備していた主兵装(プライマリ・ウェポン)が使えなくなる(ミッション終了時のサルベージで資源が要求される)。

シールドを装備している際は左腕の隣に表示される。右腕と左腕の位置が逆のように感じるが、メックを背中から見ている感じで覚えるとよい。

バリアについて

バリアは攻撃を受けていない状態では徐々に耐久値を回復し、その際に液状リペアを使用します。

物理的装甲のさらに外側にフィールドを発生させ、その力場を防御力として使用するもので、画面では緑色の線で表示されています。

攻撃を受けるとまず最初にバリアが被ダメージを肩代わりし、バリア耐久力を超えるまでの値を吸収します。耐久力を超えた場合にバリアが消え、その下の装甲構造値にダメージを与えていきます。

そのため低ダメージの弾を連続して被弾しないような状況下では非常に優れた特性を持ち、逆に1発が大ダメージの弾や継続的にダメージをくらい続けるような攻撃には弱い性質を持っています。逆に敵がバリアを纏っていた場合、ダメージを与えるには大ダメージか集中砲火で瞬間的にダメージを蓄積させるという戦い方になります。

バリアは攻撃を受けていない状態では徐々に耐久値を回復し、その際に液状リペアを使用します。

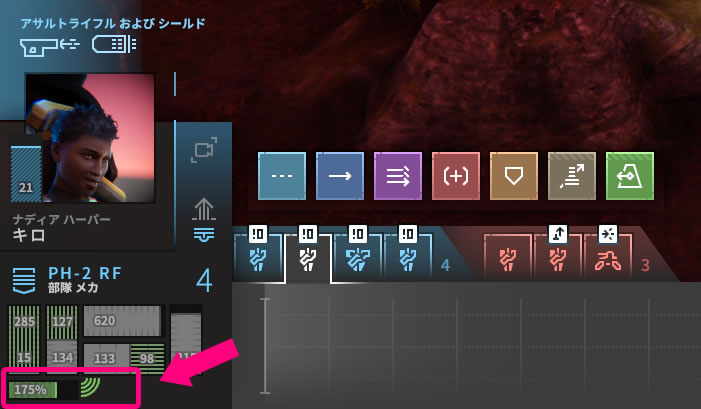

戦闘中の液状リペア残量は、左図の箇所に表示されています。

武器の数値について

各武器で持っているステータスが違います。基本的にマウスカーソルを上に置くと説明が表示されるのでそこで特性を読み取ります。

パラメータは下記説明を参考にしてください。

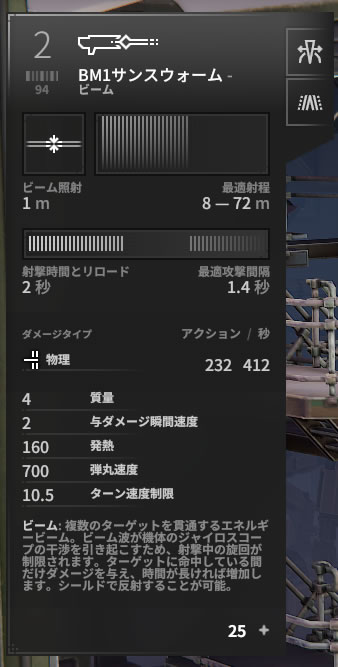

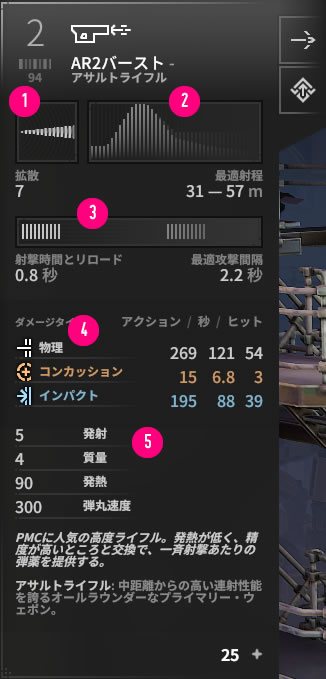

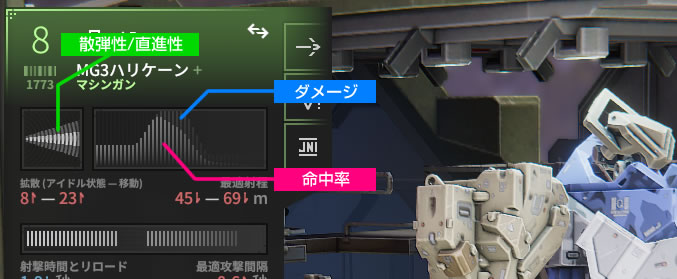

- 射線タイプ。図の下に「ビーム」や「拡散」など簡単な説明があります。ショットガンなどは拡散するので距離があくと全弾当たらないなど特徴があります。

- 武器が有効な敵ユニットとの距離。「最適距離」で武器の射程が把握できるのですが、例えば AR2 は40mあたりが威力と命中率が最適になる距離感ですが、BM1 では近距離8mから72mまで全てで減衰がないが、72m以降はビームが大気中に拡散し消えてしまうという特徴になっています。

この図の説明は、この後に詳しく書いています。 - 発熱のコントロールをふまえての最適な射撃間隔です。間隔が短い方が当然攻撃回数が増えますが、射撃時間が長ければ他のアームムーブができないなど非効率な要因もあります。

- 「物理」は対象に与える衝突・斬撃・貫通など物理的な運動エネルギーによる総合ダメージ、「コンカッション」はメックに搭乗したパイロットに直接与えるダメージ量(着弾衝撃など)、「インパクト」は建物など構造物に与える分離破壊ダメージ量です。作戦内容とミッションのターゲットによって武器選択をすることも考えられますね。

ほとんどの銃火器は走りながらの射撃では振動により銃身の射線軸がブレ、狙いが定まらない。逆に静止した状態ではマニピュレータ制御で固定できるため最適なダメージを与えられます。アイコンの白色の濃い部分が静止した精密射撃、薄い部分が移動中射撃など予測できない誤差範囲になります。

マシンガン系やショットガン系など一度に発射される弾数の多さダメージを稼ぐ連射系・拡散系銃火器は走りながらでも命中率が高いです。

武器の最適レンジ

左の拡散図は、発射された銃弾の弾軸の安定性を示しています。単純に「命中率」としないのは、ショットガンに代表される散弾銃は複数の弾丸を敢えて広範囲に射出することで「何発か撃てばどれか当たる」という命中確率を上げる特性があるからです。

白い線が立ち止まっている待機時に発射した際の精度、薄い部分が走っている時の銃身のブレによる命中精度の低下を加えたものです。

右図のグラフは武器の有効射程を表しています。

白い線は横軸が射程、縦軸が命中率を表しています。この図では 60m あたりが最適な有効射程とされ一番命中率が高く、それより遠いと弾は失速していくことを表しています。

薄い線は横軸が射程、縦軸が着弾した際のダメージ威力を表しています。この武器の銃弾は空気抵抗により曲がるので命中率は下がるものの、運動エネルギーはそのまま貫通力として残り、偶然でも当たればダメージを与えることを表しています。